早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。

弊社では11月末に少し早めの忘年会を開催しました!

業務を離れ、プライベートな話で盛り上がったり、部署間の連携を

深めたりと、貴重なコミュニケーションの時間となりました。

普段は真剣に仕事に取り組む仲間たちですが、この日は美味しい

料理とお酒を囲んで大盛り上がり!最高の締めくくりになりました♪

このパワーを糧に、来年もさらに邁進していきます!

早いもので今年も残すところあとわずかとなりました。

弊社では11月末に少し早めの忘年会を開催しました!

業務を離れ、プライベートな話で盛り上がったり、部署間の連携を

深めたりと、貴重なコミュニケーションの時間となりました。

普段は真剣に仕事に取り組む仲間たちですが、この日は美味しい

料理とお酒を囲んで大盛り上がり!最高の締めくくりになりました♪

このパワーを糧に、来年もさらに邁進していきます!

Employees of SFAB, together with our esteemed guests from Japan,

proudly hosted this year’s annual Christmas celebration, marking

the occasion with warmth, unity, and genuine festivity.

The celebration featured a series of individual and team games,

with distinguished prizes presented to the winners, fostering

friendly competition among participants.

Members partake in song and dance to their hearts’ content,

creating an atmosphere of joy and camaraderie throughout the

celebration.

A gift raffle was also conducted, showcasing prizes including

a tablet, camera, electric fan, rice cooker, and tumbler,

all graciously awarded through a lucky draw.

As part of the holiday festivities, employees participated in

a traditional gift exchange, known locally as ‘Monito/Monita.’

Colleagues drew names and anonymously gave gifts to one another,

fostering a spirit of generosity and festive cheer throughout

the company.

As we bring this year’s celebration to a close, we eagerly anticipate

another year of success, growth, and shared achievements.

SFABの従業員は、日本からお越しいただいたご来賓の皆様とともに、

本年の年次クリスマス祝賀会を盛大に開催し、温かさ、団結、そして

真の祝祭感に満ちたひとときを共有いたしました。

式典では、個人戦および団体戦による一連のゲームが実施され、

参加者間の親睦を深める友好的な競争を促すため、勝者には豪華賞品が

授与されました。

参加者は思う存分に歌やダンスを楽しみ、会場全体が喜びと友情に

あふれる雰囲気に包まれました。

また、タブレット、カメラ、電気扇風機、炊飯器、タンブラーなどの賞品

が当たるギフト抽選会も行われ、幸運な参加者に贈呈されました。

さらに、ホリデーシーズンの恒例行事として、地元で「モニト/モニタ

(Monito/Monita)」と呼ばれる伝統的なギフト交換が実施されました。

従業員同士が名前を引き、匿名でプレゼントを贈り合うことで、社内に

寛大さと祝祭の精神が一層広がりました。

今年の祝賀会の幕を閉じるにあたり、私たちは来る年のさらなる成功、発展、

そして互いに分かち合う成果を心待ちにしております。

弊社の柏崎第一工場では只今絶賛改修工事中です。

その中でも、一次加工工程の穴あけ、ショットブラスト、開先加工

などは既に機械の移設も終わり、第一工場にて加工業務を行っています。

そんな中、というか前からの課題だったのですが、第一工場は天井クレ

ーンの移動幅が狭く、デッドスペースが多くあります。

今までは床の凹凸が酷く、フォークリフトでしか運搬ができませんでし

たが、今は改修工事のおかげで床面がキレイに整備されたので、「パレ

ットジャッキ」を使えるようになりました。

パレットジャッキを使うことにより、フォークリフトの運転ができない

人でも容易に品物を移動できるようになり作業効率が良くなりました。

また、フォークリフトよりも小回りがきくので断然、スペースを有効活

用できるようになりました。

パレットジャッキはとても便利ですが挟まれ等のリスクもあるので、

油断せずに取り扱っていきたいです。

ご安全に!

最近、この「田村のブログ」の原稿を、AIに手伝ってもらって書いて

います。この文面も、だいたい10分くらいで書きあがってしまいまし

た。朝の就業時間前にサッと仕上げるので、まさに朝飯前…あっ、そ

ういえばもう朝飯食べました・・。

便利になったものだなあ、と感心する一方で、後から読み返すと「こ

れ、本当に自分の文章かな?」とわからなくなってしまいます。言葉

は自分の名前で出ているのに、体温というか“気配”のようなものが薄

い気がしてしまうのです。

京セラ元会長の伊藤さんは、創業者・稲盛和夫さんを評して「稲盛の

本質は『魂の転移』だ」と語っています。稲盛さんは、よくこう言っ

ていたそうです。「自分の思いを一生懸命に話していると魂が抜けて

いく。抜けた魂が相手に移ると、相手の顔が紅潮する。それくらいま

でいかないと、話をしているうちに入らない。思いを伝えるというの

は、そういうことだ」。

また、「こちらが何かを伝え、相手がそれに応えた行動をしなかった

場合、多くの人は相手が悪いと思う。でも、それはこちらの伝え方が

悪い。稲盛が社員に話すときは常に真剣勝負だった」とも。

会社で従業員のみんなに何かを伝えるには、こちらの“魂”が相手に移

るくらい、本気で向き合わなければいけないということ。これは相当

パワーのいる仕事です。しかし、それがリーダーとしての仕事なので

しょう。

でも、このAIの手軽さは代えがたいですよね~・・。

このたび弊社柏崎事業所は業務環境の充実と更なる発展を目指し、

同一敷地内に事務所を新築し下記の通り移転いたします。

これもひとえに皆様方のご支援の賜物と深く感謝申し上げますとともに、

新社屋完成を機に社員一同心を新たにし、より一層精励いたす所存でございます。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

令和7年11月吉日

株式会社 田村製作所

代表取締役 田村 正光

移転日 :令和7年11月19日(水)

新住所 :〒945-0032

新潟県柏崎市田塚3-4-23

(第三工場脇に新築移転)

電話番号 :従来通り 0257-22-3175

Fax番号 :従来通り 0257-22-3177

11/18(火)はネット回線移設日の為、新旧事務所共に一時的に

電話・FAX・ネットが利用できない時間帯がありますのでご了承ください。

本社、柏崎事業所、東京営業所の三拠点から社員が一堂に会し、方針や目標を

共有しました。

それぞれの部署の成果や課題を発表し、全社員で気持ちをひとつにし新しい期

のスタートとなりました。

説明会の後は恒例の懇親会もあり、普段なかなか顔を合わせることのない社員

同士も交流を深めました。

豪華プレゼントが当たるくじ引きなどで会場は大盛り上がり。

笑顔あふれる楽しいひとときになりました。

第61期も全社員で力を合わせて、目標に挑戦してまいります。

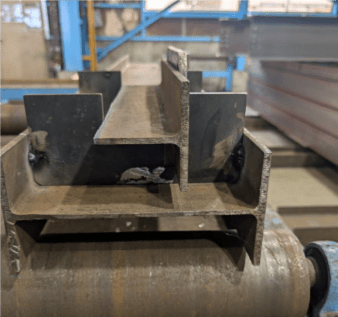

弊社では、H型鋼や切り板等の孔明けで、多軸加工機やオートボーラーなどの

機械を使用することはよくありますが、BTやカットTのようなバランスが取り

づらいものは、手作業での加工を行っていました。

今回、組立後のBTに孔明け作業をすることになり、加工台数も多かったため、

治具を作成し、多軸加工機での孔明け加工ができるようにしました。

これにより、手作業での加工で生じるけがき作業や、段取りの時間が大幅に

削減することが可能となりました。

通常では、加工が難しいものもちょっとした工夫で、楽になったり、コスト

削減につながったりすると思いますので、今後も工夫しながら、安全に作業

していこうと思います。

↑ H型鋼と切り板で治具を作成。BTがズレることなく多軸での孔明けが可能となった。

A new employee joined SFAB in early November 2025.

Anthony will work as an administrative assistant in the Administration

Department.

He will support administrative tasks, as well as general HR and

accounting-related tasks.

On his first day, we held an orientation session where we explained

the company overview and the contents of the employee handbook.

Going forward, we aim to build a solid support system to support the

development of SFAB.

2025年11月初旬、SFABに新しい社員が加わりました。

アントニーさんは、管理部のアシスタントとして勤務します。

管理業務をはじめ、人事および経理に関する業務全般を行ってもらう予定です。

初日はオリエンテーションを実施し、会社の概要および社員ハンドブックの

内容について説明しました。

今後、SFABを支える強力な戦力に成長してくれることを楽しみにしています。

最近、高市首相の活躍が連日のようにメディアで取り上げられていますね。

先日も、日韓首脳会談の前に「韓国のりは大好き。コスメも使っています。

韓国ドラマも見ています」とコメントしていて、なんかほっこりしました。

もちろん、日韓両国には歴史や安全保障、経済など、難しい懸案事項がたく

さんあります。そんな中で、あえてこうした“人としての好き”を語ってから

会談に臨む姿勢は、とても良いなと感じました。

仕事をしていると、どうしても立場の違いや利害がぶつかり合い、厳しい話

もしなくてはなりません。でも、その前に「お互い、同じように日々を生き

る一人の人間なんだよね」という視点を持つことで、少し空気が和らぐこと

があります。

そういえば、私の家にも、韓国のりもキムチも常備されていますし、韓国ド

ラマも「梨泰院クラス」「愛の不時着」は見ました。(古いですね・・。)

今年、田村製作所では「グッド&ニュー」という仕組みを導入しました。こ

れは、アメリカの教育機関で開発された、ポジティブな組織づくりのための

取り組みで、参加者が最近あった「良かったこと」や「新しい発見」を簡単

に話すというもの。

朝礼後の数分を使って、グループに分かれて実施していますがこれが意外と面

白い。好きなゲームのこととか、ペットのこととか、こんなところにご飯を食

べに行ったとか。仕事とはまったく関係ない話から、その人の人柄や暮らしぶ

りが垣間見えるのです。

こうした“人としての関係”を築いた上で、仕事に向き合う。高市首相の姿勢は

、まさにそれを体現しているように感じました。

私たちも、まずはお互いを知ることろから「厳しくも楽しい」職場づくりを

目指していきたいと思います。

当社では今期、各部署ごとに「数字勉強会」を実施してきました。

経理課員が講師を務めるこの勉強会、今期最終回はクレーン事業部を対象に

開催されました。

勉強会では簡単なケーススタディからスタートし、売上・原価・利益といった

基本的な仕組みを確認した上で、実際に当社の数字を取り上げながら、利益や

経費の流れを学びます。

普段はお蕎麦屋さんのケーススタディから始めるのですが、クレーン事業部の

皆さんはすぐに自部署の業務に置き換えて考えてくれました。

「これからどうやって利益をあげていくか」といった具体的な意見も多く出て、

非常に実りある勉強会となりました。

この勉強会を通じ、普段の業務ではなかなか触れることのない「生の数字」を

目にすることで、社員一人ひとりが会社のお金の流れをよりリアルに感じられる

貴重な機会となりました。

また、利益の構造を理解することで、日々の業務効率化が会社全体の成果に

つながることを実感する場ともなりました。

今後もこのような取り組みを通じて、社員が学び成長できる環境づくりを進めて

まいります。